- TOP

- COOメッセージ

COOメッセージ

未知なる領域への挑戦を

続け、世界の医療に新たな

価値を届ける企業へ

代表取締役社長COO

滝野 十一

オプジーボの次を見据えた経営を推進

「オプジーボの成功を、次なる成長につなぐ」。これは、私が2024年、社長に就任した際に申し上げた所信です。これは単なる製品戦略にとどまらず、革新的な医薬品を追求し続ける製薬企業であり続けること、そしてさらなる高みに向かうことの決意を込めたものです。世界の患者さんに新薬をお届けし続けるために、グローバルで通用する研究開発力と、世界で価値を生み出せる事業体制を盤石なものとし、グローバルスペシャリティファーマへの成長の道筋をつけること。これが、私に課せられた最大の使命と考えています。

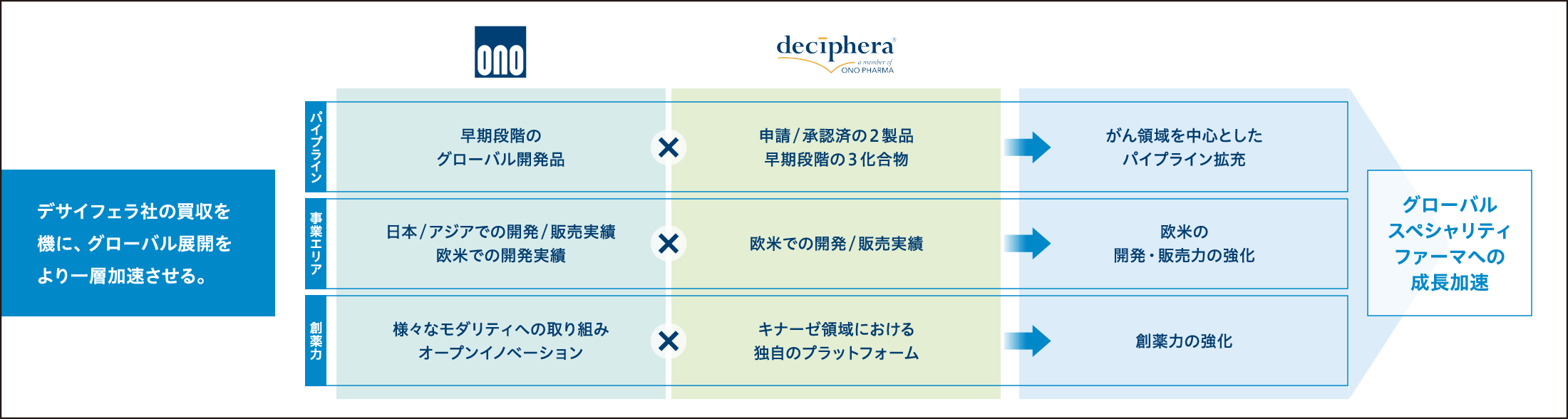

2024年に実施したデサイフェラ社の買収は、その実現に向けた大きな一歩となりました。デサイフェラ社は、欧米での開発・販売体制を備え、スイッチ・コントロール・キナーゼ・プラットフォームという独自技術を有する、がん領域に注力したバイオベンチャーです。今後は、キンロック、ロンビムザといった同社の新薬、そして今後、小野薬品グループで創製していくファースト・イン・クラスの新薬を、欧米を中心とした世界の患者さんにお届けし、グローバルにおける成長戦略を加速していきます。

医薬品市場全体を俯瞰すると、世界市場の過半は北米と欧州が占めており、特に米国は、患者数の多さに加え、最先端の治療や臨床開発が集中する巨大市場です。当社グループにおいても、これらの地域にしっかりと根を張ることが、グローバルスペシャリティファーマとしての成長には不可欠だと認識しています。デサイフェラ社の持つ欧米における開発・販売基盤を活かし、成長著しい欧米市場において、確かな存在感を発揮してまいります。今回の買収は、当社が目指すグローバルスペシャリティファーマへの進化に向けた一歩にすぎません。将来的には、デサイフェラ社に続くようなパートナーとの連携・買収も視野に入れており、仲間としてふさわしい相手であれば、社内外を問わず、オープンに連携していく方針です。

成長を担うパイプラインの拡充に向けて

研究戦略・開発戦略では、自社創薬と導入の両輪を強化しながら、4つの重点領域であるがん、免疫、神経、スペシャリティにおいて、パイプラインの拡充を進めています。現在、自社創薬では、多様なプロジェクトが進行中であり、これらが次の成長に資するシーズになってくるものと見込んでいます。

まず、デサイフェラ社のキンロック、ロンビムザに続く3つ目の柱として、自社創製の中枢神経系原発リンパ腫治療薬候補であるTirabrutinibが、米国で2025年度に申請、そして2026年度に上市を予定しています。グローバル展開を軌道に乗せるためには、進出エリアにおいて、複数の製品群を有し、患者さん、医療現場の多様なニーズに応えていける体制が欠かせません。デサイフェラ社のグループ化を起点に加速した当社グループのグローバル展開は、これら3つの薬剤を有することで、着実に進めていけるものと確信しています。

さらに、途切れることない新製品の申請・上市を目指します。直近の自社創製品では、胃がん(日韓台)や結腸・直腸がん(日米欧)で開発を進めている、EP4拮抗作用のONO-4578や、T細胞リンパ腫向けに開発中のPD-1×CD3の二重特異性抗体であるONO-4685、多系統萎縮症向けのONO-2808など、複数のグローバル開発品の成功に向け、鋭意取り組んでいます。加えて、アイオニス社から導入した血液疾患治療薬「サパブルセン」も、今後のグローバル展開を担う注目の製品で、限られた患者数ながら高い医療ニーズが存在する領域にあります。当社としても、ポジショニングとプロファイルの両面で高い期待を寄せています。また、将来的な成長の種として、現在臨床試験を進めているONO-1110、ONO-2020といったユニークな作用機序を有する候補品も控えています。これらのプロジェクトが臨床シグナルを伴って進展すれば、ポスト・オプジーボにおける成長ステージを支える柱になり得るでしょう。

今後は、導入品とのシナジーも図りつつ、国内外の開発体制を駆使して、より速やかに新薬を届けられる体制を整備していきます。現在は、まさに「オプジーボの次」を模索する生みの苦しみの時期にあると言えるでしょう。言い換えれば、飛躍に向けた力を貯め込んでいるフェーズでもあります。焦らずに一歩一歩、未来を担う新たな柱を育ててまいります。

デサイフェラ社とともに小野薬品グループの魅力を構築する

デサイフェラ社が担う3つの柱

デサイフェラ社のグループ化の意義は、大きく3つあります。第一に、がん領域を中心としたパイプラインおよび製品ラインナップのさらなる拡充。第二に、欧米を中心とした開発・販売のプラットフォームの獲得。第三に、デサイフェラ社が持つ創薬力を加えることで、当社グループの研究開発力をさらにドライブすることです。

今回の買収にあたっては、「技術」「人財」「文化」を評価軸としました。私自身も何度もデサイフェラ社を訪れ、彼らがどのような能力と文化を持っているのか、自分の目で見極めてきました。共感したのは、患者さん本位を大前提に、革新的な創薬技術を持って挑戦を続ける企業文化で、これは小野薬品との大いなる共通点と言えるでしょう。

一方、両社における、顕著な違いも大切にしたいと考えています。小野薬品が得意とするのは、ファースト・イン・クラスの創薬。疾患の本質を捉え、まったく新しい作用機序を切り拓く研究力です。一方、デサイフェラ社は独自の技術を用いて医薬品を上手く創出する文化を有しています。それぞれの長所を尊重しながら、世界中の患者さんに革新的な医薬品をお届けし続けるという一つの使命を果たしていく。両社の融合から生まれるシナジーにご注目いただければと思います。

一体感あるグローバル組織への進化

現在、デサイフェラ社との統合プロセス(PMI)を進行中ですが、その成功のためには、同社が持つ文化を尊重し、社員一人ひとりが自社を誇りに思って働き続けられるよう努めていく必要があります。同時に、小野薬品がこれまで大切にしてきた挑戦の風土を、グループが拡大し、人財が多様化する時代にあっても、継承していくことも重要です。

グローバルスペシャリティファーマを目指す当社にとって、デサイフェラ社が仲間に加わったことで、国籍や拠点の違いを超えた「一体感」のある組織づくりは以前にもまして重要な目標となりました。多様な人財がともに働く環境においては、違いを認め合い、互いをリスペクトする文化が基盤です。デサイフェラ社におけるカルチャーの尊重と同様に、小野薬品全体としても「自分たちらしさ」と「相手への敬意」を両立させる風土を育むことで、両社の融合を成功につなげたいと考えています。

PMIの一つのマイルストーンとして、2025年7月、当社グループの欧米の開発・販売拠点をデサイフェラ社に統合しました。すでに欧米を中心に足場を築いているデサイフェラ社を軸に、グローバル化を強力に推進していく所存です。

変革の主役は、自ら挑戦する人財

当社は今、変革のまっただなかにあります。その原動力となるのは、まぎれもなく、新たな価値を生み出そうとする社員一人ひとりの意志と行動です。

グローバル展開においては、地域ごとの文化や価値観を尊重し、多様な人財が活躍できる組織づくりが欠かせません。私たちが目指すのは、単なるトップダウン型ではなく、現場からの声や熱意を大切にするボトムアップの組織文化です。2023年に見直した人事評価制度や2024年から開始したグローバル人事制度において、シンプルかつ公平な運用を徹底し、すべての社員が自らの力を最大限に発揮できる環境を整備していきます。デサイフェラ社についても、事業戦略や環境変化を踏まえ、様々な人事施策や取り組みを検討していきます。

「百年の計は人を植うるに如かず」という言葉の通り、長期的な成長のためには人財の育成が何よりも重要です。

私たち小野の強みは、患者さん中心の価値観、イノベーションへの挑戦心、そして多様な人財がチームで補い合い、高め合う企業文化にあります。これからも、社員一人ひとりの成長と組織の成長が相乗効果を生み出し、社会に貢献し続ける企業でありたいと考えています。

情熱と意欲を持った人財が、当社の成長の源泉であることは揺るぎません。人財こそ、当社の未来を切り拓く最大の資産です。今後も人財育成に全力で取り組み、持続的な成長を実現してまいります。

ステークホルダーの皆さまへ

小野薬品には、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業理念に共感し、その体現を志す多くの人財が集まっています。私たちは、公共性の高い医薬品を通じて、患者さんの命や生活に寄与するという使命を担い、専門性や経験だけでなく、真摯な姿勢や他者への敬意、挑戦を恐れない意志を大切にしています。

一人でできることには限界があるからこそ、多様な価値観やスキルを持つ仲間とチームを組み、互いに高め合いながら課題に挑む協働の力が、当社の最大の推進力です。オプジーボの開発をはじめ、前例のない挑戦を続けてきた歴史のなかで、私たちは医療関係者や患者さんとの信頼、ノウハウといった無形資産を築いてきました。今もなお、未知への挑戦は続いており、自ら創薬し、世界中の患者さんに新たな治療を届けるグローバルスペシャリティファーマへの進化を目指しています。

現在、小野薬品は、新たな成長の軌道に乗りつつあります。これをさらに加速させるためには、部門や国境を越えた連携、挑戦を称え合い、成果を分かち合う企業文化の深化が不可欠です。すべての根幹には「人」があり、その一人ひとりが生き生きと働ける環境を整えることが、企業価値の持続的な向上につながると確信しています。

社長として、私は「患者さん中心」というベクトルを揺るぎないものとして、変革の先頭に立ち、持続可能な成長の実現を目指してまいります。変革の歩みは始まったばかりですが、その確かな一歩一歩を、これからも皆さまとともに積み重ねていきます。今後とも、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。